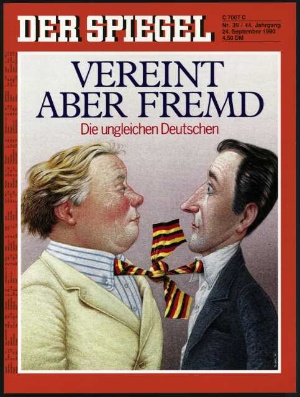

Sep

25

2023

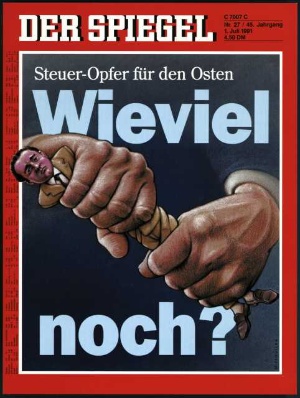

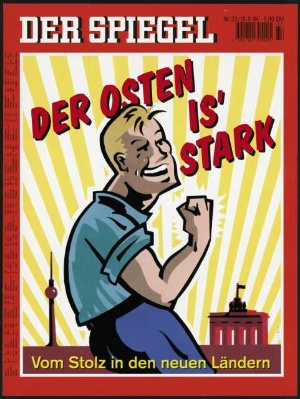

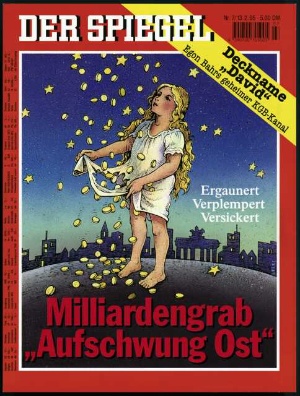

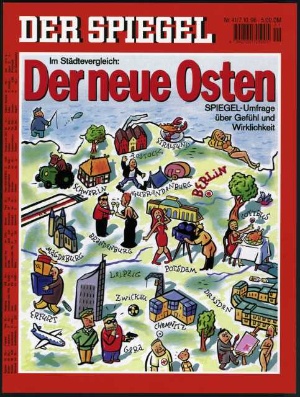

Frisch aus den Medien: Aktuelle Beiträge zur Darstellung und Wahrnehmung Ostdeutschlands in der Öffentlichkeit. Und ein Spiegel-Redakteur lässt voll den Wessi raushängen.

Diskursindustrie

Die Historikerin Christina Morina sagt im Interview mit dem Spiegel, warum sie die AfD-Ergebnisse in ostdeutschen Bundesländern nicht nur mit Rassismus, Trotz und Frust erklärt. Sie bezieht sich auf die Forderungen der oppositionellen Gruppen 1989 — diese gingen für Basisdemokratie und echte Bürgerbeteiligung auf die Straße. Dies sei aber nie eingelöst worden:

Die repräsentative Parteiendemokratie der Bundesrepublik steht sowohl im Widerspruch zum autoritären »Volksdemokratie«-Postulat der SED als auch zur Basisdemokratie, von der 1989 viele träumten. Die AfD ist die derzeit einzige größere Partei, die sich als Anwältin des Volkes und mehr direkter Demokratie inszeniert, auch wenn sie in Wahrheit eine autoritär-völkische Ordnung anstrebt.

Auch kritisiert Morina, wie in den Medien mit der Ost-West-Debatte umgehen und spricht von einer „Diskursindustrie“:

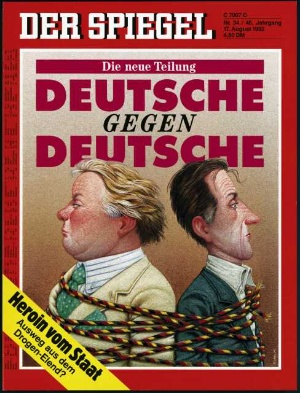

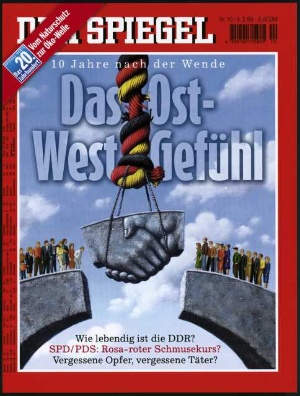

Problematisch sind die Pauschalisierungen und die abgrenzende Art, in der seit Jahren diskutiert wird — zuletzt etwa die Thesen des Leipziger Germanisten Dirk Oschmann, der den Osten für eine Erfindung des Westens hält. Es gibt inzwischen eine Diskursindustrie, die von der Ossi-Wessi-Zuspitzung sehr gut lebt. Die Realität ist vielfältiger: Die Perspektive auf Ostdeutschland ist nicht mehr so dominant westdeutsch wie noch vor einigen Jahren, und gerade in den Institutionen der Bundespolitik sind Ostdeutsche leicht überrepräsentiert. Wir sollten endlich andere Fragen stellen — etwa, welche Verantwortung auch den Ostdeutschen zufällt, insbesondere denen in Führungspositionen. … Es ist erklärungsbedürftig, dass die neuen Bundesländer ausgerechnet in jenen Jahren zum demokratischen Problemfall wurden, in denen mit Angela Merkel und Joachim Gauck zwei Ostdeutsche an der Spitze des Staates standen. Wieso ist es der AfD in dieser Zeit gelungen, sich zu etablieren? Und warum hat die Kanzlerin erst zum Ende ihrer Amtszeit ihre Herkunft und die besondere demokratiepolitische Aufgabe im Osten öffentlich thematisiert?

Schließlich wirbt sie dafür, auch die Erfahrungen in Westdeutschland ab 1990 explizit in den Blick zu nehmen:

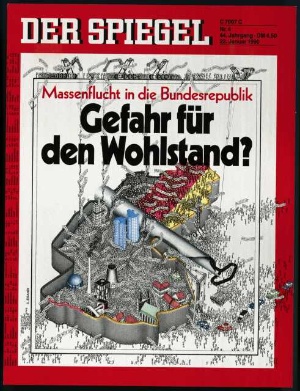

Die Westdeutschen mussten sich von der alten Bundesrepublik verabschieden, sie erlebten 1989/90 auch einen tiefen Einschnitt, was noch viel zu wenig betrachtet wird. Der Verlust von Bonn als Hauptstadt etwa hat viele Menschen beschäftigt, das ist gut belegt. Auch die Belastung des Sozialstaats infolge der Einheit oder die neue Rolle Deutschlands in der Welt waren riesige Herausforderungen, haben viele Gewissheiten erschüttert. … Natürlich konnte der Westen all das besser verarbeiten, das war eine andere Dimension als die massive Transformation im Osten. Aber wer Anerkennung für die ostdeutschen Perspektiven und Probleme fordert, muss auch die Herausforderungen auf der anderen Seite wahrnehmen.

Das hatten wir hier bereits im letzten Jahr als WestdeutschAwareness angesprochen.

Ostdeutsche blicken auf Ostdeutschland

Zwei Beiträge machen durch ihre unterschiedlichen Ansätze und Beurteilungen deutlich, wie gewinnbringend es ist, wenn sich verschiedene Stimmen aus dem Osten Deutschlands in die Debatten über Ostdeutschland einbringen:

Im radioeins- und Freitag-Salon kann man ein einstündiges Gespräch mit dem Historiker Ilko-Sascha Kowalczuk nachhören. Er streift viele Aspekte über Ostdeutschland, kritisiert die Bücher von Katja Hoyer und Dirk Oschmann und verteidigt den Wert der Freiheit.

Auf der ARD läuft heute die Dokumentation „Hört uns zu! Wir Ostdeutsche und der Westen“ von Jessy Wellmer und Dominic Egizzi. Der Film bringt viele verschiedene Stimmen, statistische Daten und Umfrageergebnisse zusammen und zeichnet so ein durchaus komplexes Bild. Die Dokumentation ist bereits in der ARD-Mediathek verfügbar.

In beiden Fällen fehlen aber wichtige Aspekte: Die ostdeutsche Gesellschaft wird nur als weiße Mehrheitsgesellschaft sichtbar, Ostdeutsche of Color sind hier beispielsweise unsichtbar.

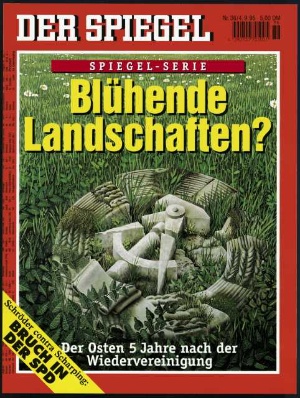

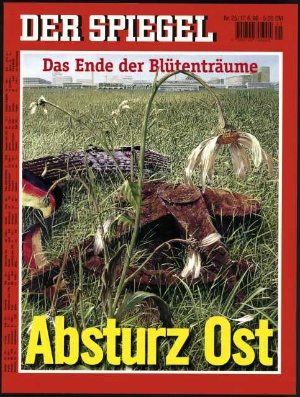

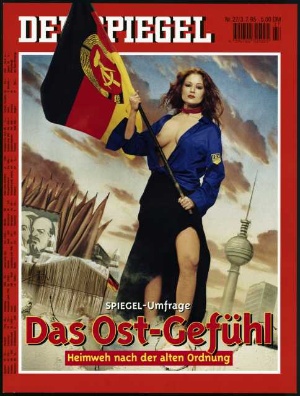

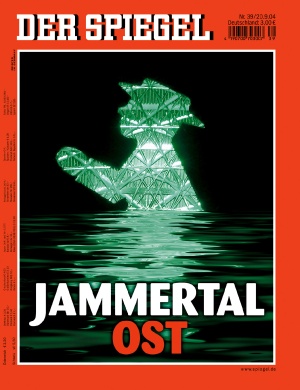

Der Wessi der Woche

Begleitet wird die ARD-Dokumentation von einer breiten Aufmerksamkeit anderer Medien. Die Dokumentation wird dabei insgesamt wohlwollend besprochen, den Vogel schießt aber der Spiegel-Beitrag von Christian Buß ab. Bereits Überschrift und Teaser zeigen die von Christina Morina kritisierte „Diskursindustrie“ in Reinform. Spoiler: Im Text selbst wird es nicht besser.

Also lieber Christian Buß, nochmal zum mitschreiben:

- „Jammer-Ossi“, echt? Sie empfinden die Hinweise eines Berufstätigen als Jammerei, wenn er auf das Lohngefälle zwischen West und Ost aufmerksam macht? Apropos Gefälle: In Ostdeutschland verkauft der Spiegel nur 4% seiner Gesamtauflage. Könnte da nicht auch ein Verlag ins jammern kommen?

- Jessy Wellmer „kabbelt“ sich? Ich kann mir nicht erschließen, warum Gespräche auf Augenhöhe derart verniedlicht werden. Wäre es erst durch die Teilnahme Westdeutscher keine lustige Kabbelei mehr?

- Ach ja, die „Strafexpedition“ im Osten. Leider war das zu lange gängige Praxis: Bei Ereignissen in ostdeutschen Bundesländern schickten westdeutsche Medien ihre Journalist*innen schnell dorthin, sie berichteten und zogen wieder ab. Der Begriff weckt aber auch Erinnerungen an die sogenannte „Buschzulage“, die westdeutsche Beamte in Ostdeutschland erhielten. Alles irgendwie Zwang im Ausland, oder?

Jammer-Ossis, die sich kabbeln und die man meist per Strafexpedition beobachten müsse. So schaut also 2023 ein westdeutscher Journalist auf eine gesellschaftliche Debatte. So isser, der Wessi.